レッドライト治療法とは

2014年に中国で偶然、長波長(650nm)の赤色光が、眼軸長の過剰な延長を抑制する効果があることが発見されました。2021年、米国眼科学会雑誌において、この赤色光による治療が近視進行を抑制することが報告され、大きな話題となっております。このレッドライト治療法がどれだけ有効かについては、まだ確固たる科学的な証拠がないと言わざるを得ませんが、その近視進行抑制効果は87.7%と驚くべき報告がなされています。

治療機器

Eyerising近視治療用機器はオーストラリアのEyerising International社が製造する近視進行抑制治療(レッドライト療法)に使用するデバイスです。このデバイスから照射されるレッドライトを、1日2回、1回3分、週5回照射することで治療効果が得られます。

※1日の治療間隔は4時間以上空ける必要があり、規定の照射時間、回数を超える使用はできない設定になっています。

この機器を使用しての治療はRLRL療法(Repeated Low-Level Red-Light therapy)と呼ばれています。

本デバイスは日本国内では未承認の医療機器です。

適応条件

対象

- 年齢:3才~16才

- 対象:軽度近視~強度近視眼

禁忌(施術が不可能な場合)

- 斜視

- どちらかの眼に屈折異常以外の異常、その他の全身的な異常がある場合

- 遺伝性網脈絡膜疾患の家族歴がある場合: スターガルト病、網膜色素変性症、黄斑ジストロフィーなど

- 眼球異常: 未熟児網膜症、網膜剥離、若年性黄斑変性症、網膜芽細胞腫などの網膜疾患がある場合

- 光治療に対する過敏症がある場合

- 瞳孔散大(散瞳)のある児童、またはアトロピン、シクロペントラート、トロピカミドなどの瞳孔散大を引き起こす可能性のある薬剤を投与した後

- 低濃度アトロピン点眼治療をしている場合: 低濃度アトロピン点眼治療を行っている患者は治療開始までに14日間以上の休薬が必要です

副作用・有害事象

短期的な副作用として、治療後に一時的なまぶしさや残像が生じることがあります。通常は治療後に3分ほど目を閉じることで消失します。これらの症状は、治療回数を重ねることで軽減していくと言われていますが、症状が悪化する場合や5分以上の症状が3回以上続くことが確認された場合には、直ちに本治療を中止して医師にご相談ください。

また、非常に稀な有害事象として、視力の低下とOCT検査による視細胞の異常が認められることがありましたが、治療中止により全例回復したと報告されています。

治療プログラムの内容

レッドライト治療法における近視矯正の治療プログラムは以下の通りです。

【初回】 1時間~1時間半程度かかります。

- 問診

- 他覚的・自覚的屈折検査

- 視力検査

- 角膜曲率半径測定

- 眼圧検査

- 前眼部検査

- 眼底検査

- 眼軸長計測

- OCT

【2回目以降】 1か月検診、3か月検診、6か月検診、12か月検診

- 問診

- 他覚的・自覚的屈折検査

- 視力検査

- 眼圧検査

- 前眼部検査

- 眼底検査

- 眼軸長計測

- OCT

※レッドライト治療法による治療プログラムは自費診療で行います(医療費控除の対応になると考えられますが、最終判断は税務署になりますので要確認です)。

料金について

レッドライト治療法における費用は以下の通りです。

1.医療機関へ支払う費用

適応検査 5000円(税別:治療契約される方は、下記の治療費用から減額します)

初回費用 15万円(税別)

※治療プログラム費用には以下の物が含まれます。

- デバイス貸与費

- 適応検査料

- 定期検査料(12か月)

12か月検診以降、検診1回5,000円(税別)

2.メーカーへ支払う費用(サブスクリプション料金)

【サブスクリプションプラン】

| 毎月払い | 8,250円(税込) |

| 1年分一括払い | 89,100円(税込)- 10%ディスカウント |

| 2年分一括払い | 158,400円(税込)- 20%ディスカウント |

※サブスクリプション料金のお支払いはクレジットカードのみの取扱いとなります。

※JCBのクレジットカードは使用できません。

※お支払い完了後はサブスクリプション料金の返金は受けられません。

※サブスクリプション料金の支払い手続きでエラー等が出る場合はクレジットカード会社へお問合せ下さい。

※Eyerisingの使用の際にはWifi環境が必要になります。Wifi環境が無ければ使用できません。

注)デバイスの耐用年数、保証期間は製造から5年間です。

耐用年数経過後も治療継続を希望する場合は、新しいデバイスを無料で提供いたします。

保証期間中に正しい方法で使用したにもかかわらず、製品の故障が発生した場合は、保証が受けられます。

以下の事由により故障が発生した場合の修理は保証の対象外となります。

●損傷、落下、機械的な損傷、水の浸入など、偶発的な要因や人的な要因などによる故障

●不可抗力(落雷、地震、火災、その他の天災)による損害

●デバイスに貼付されたステッカーが取り除かれたり、拭き取られたり、こすり取られたり等、変更されている場合

※製品の保証に係る最終的な判断はメーカーが決定する権利を有しています。

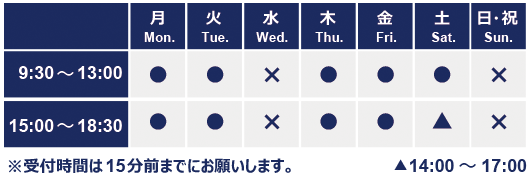

診療のながれ

- デバイスを医療機関から貸与

デバイスを医療機関から貸与(第三者への譲渡、貸与、転売は禁止)

※動作不良があった場合はメーカーへ返品するため、デバイスの梱包箱等は破棄せずに大切に保管してください。 - ユーザー登録

梱包箱上部に貼付されているQRコードを読み取り、リンク先のページでユーザー登録

登録されたEメールアドレスにEyerisingカスタマーポータルサイトのリンク(https://portal.eyerisinginternational.com)が届きます

- ポータルサイトへアクセスし、言語を日本語に設定

左メニュー「My Details」 ⇒ 「Language」 ⇒ 「日本語」を選択 ⇒ ページ最下部 「保存」

- デバイスの登録

左メニュー「ご利用中の機器」 ⇒ 「機器を登録する」 ⇒ シリアル番号を入力 ⇒ 「OK」

- 患者登録

左メニュー「患者」 ⇒ 右上「患者を追加」 ⇒ 患者情報を入力 ⇒ 「患者を保存」

- サブスクリプション料金の支払い手続き

左メニュー「患者」 ⇒ 右メニュー「更新」 ⇒ プラン選択 ⇒ カード情報入力 ⇒ 「確定」

※サブスクリプション料金の支払いはクレジットカード払い (JCBは不可) のみです。

※海外サイトへの支払いとなるため、クレジットカード会社へセキュリティーロック解除の申請が必要な場合があります。詳しい方法はご利用になる各クレジットカード会社へお問合せ下さい。 ※患者登録は1台につき5人まで登録が可能です(人数分のサブスクリプション料金の支払いが必要です)。

登録されたEメールアドレスにユーザー名・パスワード情報が届きます(治療時にデバイスに入力する為に必要)

デバイスをインターネットに接続後、デバイスにユーザー名・パスワードを入力して治療を開始します

- 定期検査の受診

※2年目以降は少なくとも6か月ごとの定期検査が推奨されます。

その他の情報

医療機関の変更をする場合(転居など)

デバイスの返却が必要になりますので、必ず当院までお申し出ください。。また、次の医療機関が定める費用の下、新たなデバイスの貸与を受ける必要があります。サブスクリプション期間が有効の場合には、メーカーへ依頼し新たなデバイスに引き継ぐことが可能です。

治療のタイミング

特に決まりはありませんが、使用者のスケジュールに合わせて設定してください。但し、各治療の間は4時間の間隔を空ける必要があります。また、治療開始日はポータルサイトでサブスクリプション料金の支払い手続きを完了した日付になります。

短期留学などで海外へ持ち出しする場合

本デバイスは100V~240Vまでの電圧に対応していますので、ほとんどの国で使用することが可能ですが、渡航先のコンセントに対応する変換プラグが必要です。なお、渡航先への持ち込みが可能かは、事前にご自身で航空会社(旅行代理店)への問い合わせや、各国の制度の確認が必要となります。回答に時間を要する場合もありますので、期間に余裕を持ってご確認ください。

治療を中断する場合

使用者側のご都合で治療を中断する場合、デバイスは医療機関にご返却ください。未承認医療機器のため、治療機器の第三者への譲渡、貸与、転売は法的に禁止されています。治療開始2ヶ月以内であれば初年度治療費・検査費を50%返金致します。それ以降の返金は致しかねます。

メーカーへのサブスクリプション料金についても別途に解約手続きが必要です。

※お支払い完了後はサブスクリプション料金の返金は受けられません。 (返金保証トライアルを除く)

1ヶ月無償プラン

機器を初めて使用する患者様に向け、1ヶ月無償プランをご選択いただけます。

治療開始日から45日間、サブスクリプションプラン料金のお支払いは不要で、機器をご使用いただく事が可能です。

1ヶ月無償プラン(45日間)終了後は、治療継続のご判断のため、治療開始から1ヶ月前後を目途にクリニックへの受診をお願い致します。

治療を継続される場合、ポータルサイトよりサブスクリプションのお支払いをお願い致します。

治療を継続されない場合、クリニックへ機器の返却をお願い致します。

ご家族で機械を共有する場合

デバイス1台につき、5名まで共有可能です。ご家族などで共有される場合、お2人目以降の検査・治療費は50,000円(税別)です。また、ご家族で使用する場合も使用者毎にサブスクリプション登録が必要になります。

1日1回しか治療できなかった場合

治療を習慣化するため、推奨の治療スケジュールを1日2回、1週で5日間としていますが、1週のうち、合計10回までの治療が可能です。1週で計10回の治療になるよう計画してください。

よくある質問 レッドライト治療法

- Qレッドライト治療法とは何ですか?

- A

レッドライト治療法は、特定波長(約650nm)の赤色光を目に照射することで、近視の進行を抑える効果が期待されている非接触型の治療法です。専用機器を用い、1回約3分、1日2回の照射を毎日行います。照射中は目を開けて光を注視する必要があります。

- Qどんな人に向いていますか?

- A

3歳〜16歳の小児~学生で、近視の進行がみられるお子さまが対象です。治療に協力できる年齢であり、照射に対する理解と保護者の管理が可能であることが必要です。

導入前には、医師による適応検査(視力・屈折・眼軸長など)を行います。

- Q痛みやまぶしさはありませんか?

- A

照射中は赤色光を開眼で見つめる必要があります。まぶしさを感じる場合があり、特に初期には「チカチカする」「目が疲れる」といった訴えがあることもあります。

また、照射後に5分以上残像が残る状態が3回以上続いた場合には、直ちに使用を中止し、医師へご連絡ください。このような症状が現れた場合は、再開せず治療中止が原則です。

- Q治療効果はどれくらい期待できますか?

- A

海外の臨床研究では、継続的な赤色光照射によって眼軸長の伸びが抑制されたという結果が報告されています。ただし、効果には個人差があり、すべての方に必ず効果があるとは限りません。

- Q他の治療法と併用はできますか?

- A

レッドライト治療と低濃度アトロピン点眼薬との併用は禁忌です。

安全性と作用機序の観点から、両者の併用は行っておりません。

一方で、オルソケラトロジーとの併用は、医師の判断により個別に検討されることがあります。

- Qどのくらい治療を続ける必要がありますか?

- A

レッドライト治療は、近視進行が活発な成長期(3歳〜16歳)を通じて継続することが望ましいとされています。短期間で中止すると効果が不十分となる可能性があるため、長期的な治療を前提にご案内しております。

- Q自宅で使用できますか?

- A

はい。当院で貸与する専用の機器をご自宅で使用していただきます(購入はできません)。使用方法は導入時に丁寧にご説明いたしますが、初回の練習照射は行いません。保護者の方の管理のもと、1日2回、3分間ずつの照射を継続していただきます。

- Q安全性について教えてください。

- A

臨床研究において、重篤な副作用の報告は非常に稀ですが、まぶしさや残像などの症状には注意が必要です。使用中に気になる症状が現れた場合は、必ず使用を中止し、医師にご相談ください。

- Q治療の流れを教えてください。

- A

1. 医師による診察と適応評価(視力・屈折・眼軸長など)

2. 機器の貸与手続き(購入は不可)

3. 使用方法の説明(※初回照射の実施は行いません)

4. ご自宅での照射開始(1日2回・各3分)

5. 約3か月ごとに定期通院し、視力・眼軸長などの経過を確認

- Q費用はどのくらいかかりますか?

- A

レッドライト治療は自由診療です。初回には診察・検査・機器指導料がかかり、以降は機器貸与料と定期通院時の検査費用が必要です。詳細は受付または医師におたずねください。

- Qレッドライト治療法は医療費控除の対象になりますか?

- A

当院で行っているレッドライト治療法は、医師の管理下で近視進行抑制を目的に実施される医療行為であり、医療費控除の対象となる可能性があります。

ただし、最終的な判断は所轄税務署によるため、確定申告時には領収書や治療内容の証明書などを添えて税務署にご確認ください。