よくあるご質問(Q&A)

- Q色覚異常とは病気ですか?

- A

多くの場合、病気ではなく“生まれつきの色の感じ方の違い”です。ただし、一部には視力障害を伴うものもあります[1]。

- Q色覚異常があっても生活できますか?

- A

日常生活では支障が少ない人も多いですが、職業・教育・デザインの場面で困難に直面することがあります[2]。

- Q色覚異常の中で、視力も悪くなるものはありますか?

- A

はい。たとえば桿体一色覚(かんたいいっしきかく)は視力低下と羞明(まぶしさ)を伴い、日常生活に大きな支障をきたします[3]。

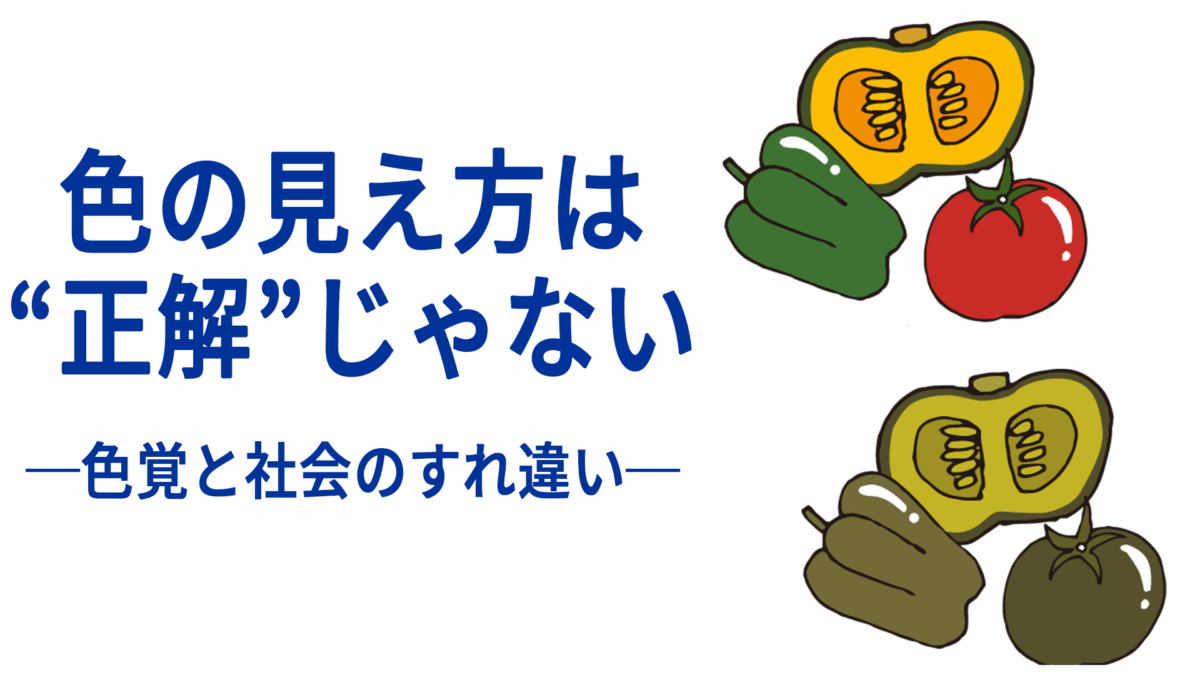

1. 色の“見え方”は一人ひとり違う

私たちは「赤は赤」「青は青」と“共通認識”があるかのように思い込んでいますが、色の見え方は人それぞれ異なります。

とくに、赤や緑の区別がつきにくい先天色覚異常は、日本人男性の約5%に存在します[2]。これは遺伝による視細胞の特性差であり、本人には“それが普通”なので、異常として自覚しにくいのが特徴です。

なお、色覚異常のほとんどは視力には影響しませんが、桿体一色覚(かんたいいっしきかく)や青錐体一色覚など、ごくまれに視力低下を伴う色覚異常も存在します。これらは昼間でも極端な羞明を訴えるなど、日常生活に大きく影響します[3]。

2. 色だけに頼った社会デザインの限界

私たちの社会では、色が重要な情報伝達手段として広く使われています。

例を挙げると:

- 信号機の赤・青

- 鉄道や地下鉄の路線カラー

- 教科書の図解・グラフ

- プレゼン資料・ウェブデザイン

- 医薬品や食品のパッケージ表示

しかし、赤と緑が識別しにくい人にとって、路線カラーや信号の色は直感的に判別できないことがあります。

視覚情報に過度に依存した社会は、「見えない人を見落とす設計」になってしまうのです[4]。

3. 教育現場でも“見えていない”可能性

色覚異常は視力検査ではわかりません。また、学校健診でも色覚検査は任意となったため、本人・保護者・教師すらその存在に気づかないまま学齢期を過ごすこともあります[5]。

例えば、以下のような課題に配慮が必要です:

- 赤と緑で分けたグラフの読み取り

- 色分けされた地図の理解

- 理科実験での色変化の判別

こうした“見えない”が学習のつまずきになる事例は、学校現場でもしばしば報告されています。

4. 色覚が“職業選択の壁”になる現実

過去には、多くの職種で「色覚異常は不適格」とされていました。

現在では基準が見直されつつあり、一律の排除は減っていますが、以下の職業では今も一定の色覚要件が存在します:

- 航空機操縦士(パイロット)

- 鉄道運転士

- 電気工事士・警察官・自衛隊員(配属により)

ただし近年の議論では、「実務に支障がない範囲なら、個別に評価すべき」との意見が増えており、代替手段や補助機器を使って業務を遂行できるケースも存在します[6]。

5. “見せる”努力──カラーユニバーサルデザイン

多様な色覚を前提にデザインする手法として、カラーユニバーサルデザイン(CUD)があります。

CUDでは次のような配慮が重視されます:

- ・色だけでなく「形・模様・テキスト」で情報を補完

- ・高コントラスト(青×橙など)の組み合わせ

- ・色の意味をラベルや記号で明記

- ・色覚シミュレーターによる確認

実際、路線図や教科書の改善、自治体の配布資料などでCUDの導入が広がりつつあります。

これは色覚異常の方だけでなく、高齢者や外国人にもわかりやすい表示となり、“すべての人に優しい情報設計”につながります[7]。

6. 社会の「気づき」が分断を防ぐ

色覚異常は、見た目ではわかりません。本人も気づかず過ごすことがあるため、周囲が理解しない限り、「見えない」ことは無視されがちです。

“正解の色”が一つしかない社会では、その違いが見落とされ、本人の能力や集中力の問題と誤解されるリスクすらあります。

しかし、視覚的情報の伝え方を少し工夫すれば、こうした“気づかない排除”は減らせるのです。

参考文献

[1]中川聡「色覚異常の分類と診断」臨床眼科, 2022

[2]文部科学省「学校保健統計調査(令和5年度)」

[3]大鹿哲郎『眼科学 第4版』文光堂, 2022

[4]NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構(CUDO)公式資料

[5]日本色覚研究会「色覚と教育」報告書

[6]厚生労働省「職業適性と色覚に関する基準の見直し」2021

[7]総務省「情報アクセシビリティと合理的配慮」2020