はじめに

「動体視力」という言葉は、スポーツや自動車の運転、さらには高齢者の転倒予防など、さまざまな場面で注目されるようになってきました。動いている物体を素早く正確に捉える力は、単なる「視力」とは異なる視覚機能であり、私たちの安全やパフォーマンスに直結する重要な能力です。

本稿では、動体視力の仕組みや加齢による変化、疾患との関連性を紹介したうえで、動体視力を向上させるための具体的なトレーニング方法について、科学的根拠に基づいて詳しく解説します。

動体視力の定義と分類

動体視力(dynamic visual acuity)は、動いている対象物を識別する視覚能力のことです。一般に視力といえば、静止した文字や物体をどれだけ細かく識別できるか(静止視力)を指しますが、動体視力はそれとは別の能力です。

動体視力は主に以下の2種類に分類されます[1]:

- DVA(Dynamic Visual Acuity):水平方向に動く物体を識別する力

- KVA(Kinetic Visual Acuity):前後方向(自分に向かってくる/遠ざかる)に動く物体を識別する力

これらは脳の視覚処理能力と眼球運動機能の複合的な働きによって成立しており、単に目の「良し悪し」では語れない高度な能力です。

動体視力を支える視覚機能のしくみ

動体視力の中枢には、以下の視覚的・神経的な要素が関与しています:

- 滑動追従眼球運動(Smooth Pursuit):動く物体に合わせて視線を滑らかに動かす眼球運動

- サッケード(Saccade):視線を高速に飛ばして注視点を移動させる運動

- 前庭動眼反射(VOR):頭が動いたときにも視線を安定させる機能

- 視覚情報の脳内処理速度:視神経から大脳視覚野への情報伝達と判断スピード

これらが統合的に機能することで、私たちは「動く物体の位置・速度・進行方向」をリアルタイムに把握し、必要な動作(避ける・取る・止まる)を選択できます[2]。

動体視力の加齢変化と疾患との関係

加齢とともに、動体視力は明らかに低下します。これは、眼球運動の反応速度や滑動追従の精度が低下すること、視神経や脳の情報処理能力が衰えることによると考えられています[3]。特にKVAの低下は自動車運転時の反応遅れや、日常生活での事故リスクにつながります。

また、白内障、加齢黄斑変性、緑内障、糖尿病網膜症などの眼疾患も、動体視力の低下に関与します。たとえば白内障ではコントラスト感度が下がり、動く物体の識別が困難になります。緑内障では視野欠損が物体の動きを「見逃す」原因となります[4]。

動体視力を鍛えるには?:具体的なトレーニング方法

1. 滑動追従運動の訓練

滑動追従運動は、動いている対象物に対して視線を滑らかに合わせていく能力です。これを鍛えるには、目で物体を追い続ける練習が有効です。

- 【トレーニング例】

ボールや指を横方向・斜め方向にゆっくり動かし、それを目で追う。途中で一瞬止めたり速度を変えたりすることで、眼球の追従精度を高める。 - 【科学的根拠】

滑動追従運動は訓練によって可塑性を示し、視覚認知速度が改善したとの報告があります[5]。

2. サッケード運動の訓練

異なる視標間を素早く視線移動する能力を高める練習です。特に素早く正確な注視切り替えが求められる場面(スポーツ、運転)に効果があります。

- 【トレーニング例】

壁に貼った複数の文字や記号を順に目で追って読む/見つける練習。反応時間を測定しながら行うと効果的。 - 【応用例】

高齢者の転倒予防としても、バランス感覚と視覚切り替え速度の向上が期待されています[6]。

3. 反応速度のトレーニング

目で見てから手を動かすまでの「視覚-運動反応時間」を短縮する訓練です。

- 【トレーニング例】

ランダムに光るライトを押す、タブレットの反応速度アプリを使って点滅した対象に素早く反応する等。 - 【科学的根拠】

視覚刺激への運動反応は繰り返しの訓練で改善可能とされ、プロアスリートにも導入されています[7]。

4. 視野拡張・注意力分散訓練

動いているものを見つけ出すには、広い視野と注意力のコントロールも必要です。

- 【トレーニング例】

画面全体に広がる対象の中から、特定の動くマークを瞬時に見つける。マルチタスク操作(視線を1点に置きながら周辺視野に注意)も有効。

5. デジタルビジョントレーニング(DVT)

近年では、タブレット端末や専用アプリを使ったトレーニングが普及しています。

- 【例】

「VisionUp」「Senaptec」「NeuroTracker」など、動体視力と認知機能を同時に高める設計のツールが市販されています。 - 【研究報告】

アメリカの大学で実施された実験では、DVTを6週間継続した群で動体視力と認知反応速度の両方が有意に改善しました[8]。

継続のコツと注意点

動体視力のトレーニングは週に2~3回、10分程度からでも効果が期待できるとされます。ただし、目に過剰な負荷をかけすぎると眼精疲労や頭痛の原因になることもあるため、無理のない範囲で継続することが重要です。

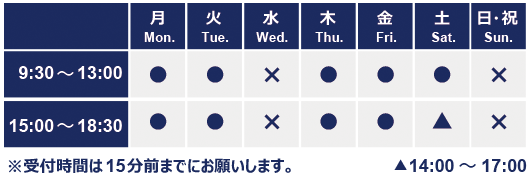

また、視力や眼疾患に不安のある方は、必ず医師の診察を受けたうえでトレーニングを始めてください。眼科的な問題が動体視力低下の原因となっている場合、根本治療を優先すべきです。

おわりに

動体視力は、私たちが「動く世界」に適応するために欠かせない視覚能力です。単に見るだけでなく、「動きを捉えて判断し、反応する」複雑なプロセスを含んでおり、加齢や疾患による影響を受けやすい一方で、トレーニングによって改善が期待できる数少ない視機能でもあります。

安全な生活、より良いスポーツパフォーマンス、そして健康寿命の延伸のために、動体視力のトレーニングを日常に取り入れてみることは、現代人にとって有意義な選択と言えるでしょう。体視力のトレーニングを日常に取り入れてみることは、現代人にとって有意義な選択と言えるでしょう。

参考文献

- 坪田一男, 佐藤香. 「動体視力とその計測」. 視覚研究. 2000; 40(4): 197–204.

- Leigh RJ, Zee DS. The Neurology of Eye Movements. 5th ed. Oxford University Press; 2015.

- Iwasaki T, Kurimoto S, et al. “Age-related changes in kinetic visual acuity and its correlation with eye movement.” Nippon Ganka Gakkai Zasshi. 2006; 110(4): 253–259.

- McKendrick AM, Sampson GP. “Vision and driving: A review of research with relevance to the visually impaired.” Clin Exp Optom. 2008; 91(3): 132–138.

- Barnes GR. “Cognitive processes involved in smooth pursuit eye movements.” Brain Cogn. 2008; 68(3): 309–326.

- Liu-Ambrose T, et al. “Visual and cognitive training in older adults: Effects on balance and mobility.” J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2010; 65(12): 1338–1345.

- Quevedo L, Sole J, et al. “Visual training programme applied to young female volleyball players.” Int J Sports Sci Coach. 2011; 6(1): 1–10.

- Appelbaum LG, Erickson G. “Sports vision training: A review of the state-of-the-art in digital training techniques.” Int Rev Sport Exerc Psychol. 2018; 11(1): 160–189.